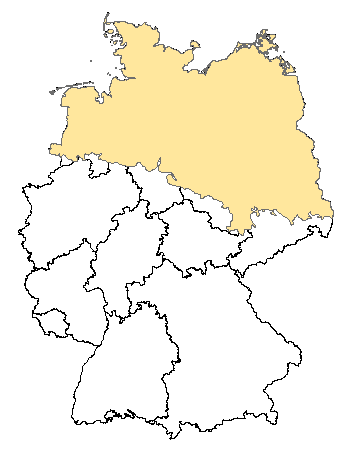

Nordsee, Ostsee und die südlich angrenzenden mitteldeutschen Berggebiete (z. B. Harz, Weserbergland) bilden die heutigen Grenzen des Norddeutschen Beckens, das etwa 135.000 km² der deutschen Landfläche umfasst.

Als Teil des Mitteleuropäischen Beckens stellt es ein intrakratonales (Unter-)Becken dar, das sich oberhalb des paläozoischen kristallinen Grundgebirges und im Verlauf der variszischen Orogenese mit mehreren Stadien von Rifting (Horst-Grabenstrukturen), Subsidenz und salztektonischen Ereignissen während des späten Paläozoikums (Perm) bis zum Känozoikum.

Mit einem durchschnittlichen geothermischen Gradienten von rund 33°C pro km Tiefe birgt die lokal bis zu 10.000 m dicke Beckenfüllung ein enormes geothermisches Potenziala. Neben der Versenkungstiefe und der damit verbundenen Untergrundtemperatur bildet der sedimentologische Ablagerungsraum einen wichtigen Faktor für die Entwicklung der Reservoirqualität. Die Sedimentation begann mit der kontinentalen Ablagerung des Rotliegends, gefolgt von einer marinen Transgression während des Zechsteins und Muschelkalks. Sedimente von Buntsandstein und Keuper sind hauptsächlich durch kontinentale Ablagerungsbedingungen mit marginaler Meeresumwelt gekennzeichnet. Auf die marine und kontinentale Sedimentation im Jura folgt die marine Sedimentation in der Kreidezeit, die es auch im Tertiär gab. Von der Oberkreide bis zum Paläogen führten beckenweite Hebungen (Inversionsprozesse) zu großflächiger Erosion.

Die Reservoirmächtigkeit und seine Qualität ist lateral sehr variabel. Salzstrukturen und -bewegungen innerhalb der Sedimentabfolge beeinflussten die Beckenentwicklung stark und Salzeffekte führten zu regionalen Schwankungen der geothermischen Gradienten. Dennoch werden im Norddeutschen Becken geothermische Ressourcen in paläozoischen sedimentären und magmatischen Gesteinen sowie in mesozoischen und känozoischen Sedimentgesteinen identifiziert.

Vulkangesteine sowie siliziklastische Sedimente des Rotliegend stellen potenzielle paläozoische Reservoire dara. Sie sind im Bereich des Norddeutschen Beckens weit verbreitet und kommen in Versenkungstiefen von 2500–5500 m vor. Aufgrund ihrer Versenkungstiefe und ihrer komplexen diagenetischen Geschichte handelt es sich überwiegend um Gesteinseinheiten mit geringer Durchlässigkeit.

Im Allgemeinen sind mesozoische Fündigkeiten in Deutschland durch abnehmende Porenvolumina und zunehmenden Salzgehalt der Porenflüssigkeit mit der Tiefe gekennzeichnet. Trias, Jura und Kreide enthalten im Norddeutschen Becken Sandsteineinheiten mit explorationsrelevantem Potenzial für hydrothermale Reservoire in folgenden Einheitena-f :

Känozoische Ablagerungen bedecken das gesamte Norddeutsche Beckengebiet. Da sie nicht verbreitet tiefere Versenkungsstadiene und die damit verbundenen höheren Temperaturen erreichen, waren sie in der Vergangenheit für die geothermische Erkundung nicht von besonderem Interesse. Daher sind Daten und Kenntnisstand über potenzielle Fündigkeitsvorkommen und ihre hydraulischen Eigenschaften spärlich. Das Interesse an flacheren Teilen des Untergrunds veränderte sich mit der Einführung innovativer Wärmepumpen. Es ist davon auszugehen, dass im känozoischen Untergrund des Norddeutschen Beckens reichlich vorhandene Reservoirpotenziale, sowohl Salzgrundwasserleiter als auch Süßwassergrundwasserleiter, geeignet sind.