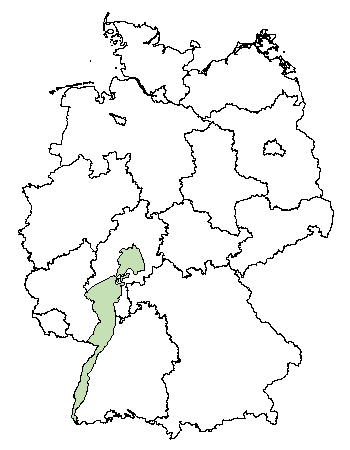

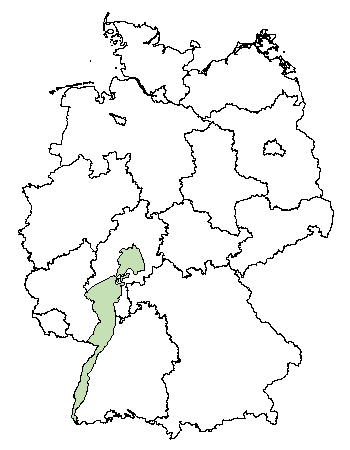

Oberrheingraben

Fündigkeitstyp: Extensionsgebiet

Der Oberrheingraben ist ein aktives, etwa 300 km langes und 30 bis 40 km breites känozoisches Riftsystem (mit einer Flächenausdehnung von ~13160 km2) und enthält mehrere fluviale bis marine siliziklasische Reservoire sowie Karbonatreservoire.a Er stellt den zentralen Teil des Europäischen Känozoischen Riftsystems (ECRIS) dar, das sich über Mitteleuropa erstreckt und im Norden an den Vogelsberg, das Rheinischen Massiv, die Hessischen Senke, sowie die Grabenschultern der Vogesen, den Odenwald, der Pfalz und der Hessischen Senke und den Schwarzwald angrenzt. Im Süden wird er durch das Schweizer Jura-Gebirge begrenzt.b,c

Das Oberrheingraben bildete sich im Oligozän als Reaktion auf kompressionale Belastung innerhalb der Platten während des alpinen und pyrenäischen Gebirgsbildung.c Das Becken kann in drei Segmente unterteilt werden: das nördliche Segment, das zentrale Segment und das südliche Segment. Der Oberrheingraben ist durch eine komplexe Halb-Graben-Struktur mit variabler Lage der Depozentren und einem Wechsel der Asymmetrie gekennzeichnet. Die Hauptstreichrichtung im zentralen und südlichen Teil ist NNE-SSW und im nördlichen Teil ungefähr N-S.b

Mit einem geothermischen Gradienten von lokal mehr als 100 °C pro km (Soultz-sous-Forêts, Landau) ist die Region des Oberrheingraben ein Hauptziel für die geothermische Erkundung, die bereits in den späten 70er und 80er Jahren begann (mit ersten Projekten in Brühl, Bruchsal und Cronenbourg).b Der Fluidfluss wird hauptsächlich durch große Störungszonen kontrolliert und in Bohrlöchern in ~ 5,3 km Tiefe wurden Temperaturen von bis zu 200 °C angetroffen. Heute sind sechs Geothermiekraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 50 MWth und 10 MWel in Betrieb. Allerdings stellt diese Zahl nur einen kleinen Bruchteil des technischen Geothermiepotenzials dar, das auf 186 TWh pro Jahr geschätzt wird.

Mehrere geothermische Zielhorizonte wurden in paläozoischen, mesozoischen und känozoischen Gesteinsabfolgen innerhalb des Oberrheingrabens identifiziert:a,b,c,f

Hauptfündigkeitsvorkommen des Paläozoikums im Oberrheingraben

- Das kristalline Grundgebirge umfasst eine Vielzahl von plutonischen, sedimentären und metamorphen Gesteinen und kann von Norden nach Süden in die Rhenoherzynische Zone (RHZ), die Nördliche Phyllitzone (NPZ), das Mitteldeutsche Kristallinhoch (MGCH), die Saxothuringische Zone und die Moldanubische Zone unterteilt werden. Die geothermischen Zielhorizonte stehen im Allgemeinen mit großen Störungszonen in Verbindung (zwischen > 3,4 und > 5,5 km Tiefe), in denen die geklüfteten Lagerstätten eine natürliche Durchlässigkeit aufweisen.

- Die permokarbonischen Sandsteine erreichen im nördlichen Teil des Oberrheingrabens eine Mächtigkeit von bis zu 2000 m. Diese Einheit ist durch eine starke lithologische Heterogenität gekennzeichnet und besteht aus heterogenen feinen bis groben siliziklastischen und vulkanischen Gesteinen sowie gelegentlich Karbonaten.

Hauptfündigkeitsvorkommen des Mesozoikums im Oberrheingraben

Wichtige triassische Zielhorizonte sind:

- der Buntsandstein und der Obere Muschelkalk, die aus feinen bis groben siliziklastischen Sedimenten bzw. marinen Kalk- und Dolomitsteinen bestehen. Innerhalb des Buntsandsteins (~ 65 - 500 m Mächtigkeit) sind in der Nähe von Störungszonen hohe hydraulische Eigenschaften zu erwarten. Der Obere Muschelkalk kommt nur im zentralen bis südlichen Teil des Oberrheingrabens vor und erreicht eine Mächtigkeit von bis zu 100 m. Die Einheit ist intensiv geklüftet und durch eine sehr variable Verkarstung gekennzeichnet, was oft zu hohen hydraulischen Leitfähigkeiten führt.

- der mitteljurassische Hauptrogenstein (Dogger) mit bis zu 140 m mächtigen, quer gelagerten oolithischen Kalksteinen, die von Ton- und Mergelhorizonten begrenzt werden.

- Kalksteine und Mergel aus dem Oberjura im südlichen Teil des Oberrheingrabens. Die oberjurassischen Karbonate und Mergel sind nur südlich von Mühlhausen/Frankreich mit einer maximalen Mächtigkeit von 100 m am südlichen Rand des Oberrheingrabens erhalten.

Beide Jura-Einheiten zeichnen sich durch ein vergleichsweise großes Porenvolumen, eine hohe Kluftdichte und Verkarstung entlang großer Störungszonen aus, die potenzielle Ziele für die Nutzung der Tiefengeothermie darstellen.

Hauptfündigkeitsvorkommen des Känozoikums im Oberrheingraben

- Die känozoische Grabenfüllung hat eine akkumulative Mächtigkeit von bis zu 4,5 km und umfasst fein- bis grobkörnige fluviale, lakustrische und marine Sedimente. Die oligozänen Einheiten sind fast im gesamten Oberrheingraben vorhanden, während die miozänen bis pliozänen Formationen auf den nördlichen Sektor beschränkt sind. Dabei weisen die Randfazies entlang der östlichen und westlichen Randverwerfungen des Oberrheingrabens einen höheren Anteil an grobkörnigen Sedimenten und eine höhere laterale Lagerstättenkonnektivität auf als die basale Fazies entlang der Grabenachse. Von potenziellem Interesse für die geothermische Nutzung sind:

das basale Eozän, die Pechelbronner Gruppe (Eozän - Oligozän),

die Froidefontaine-Untergruppe (Oligozän),

die Niederrödern-Gruppe, Hydrobia- und Cerithia-Schichten der Landau-Gruppe (Miozän),

die Groß-Rohrheim-Gruppe und die Iffezheim-Gruppe (Pliozän).

Insbesondere die Niederrödern-Gruppe, die Froidefontaine-Untergruppe und die Pechelbronn-Gruppe bestehen aus mittel- bis grobkörnigen Sedimenten und weisen Temperaturen auf, die eine wirtschaftliche direkte Wärmegewinnung ermöglichen.

Datenquellen / Literatur

- van der Vaart J, Bär K, Frey M, Reinecker J, Sass I. Quantifying model uncertainty of a geothermal 3D model of the Cenozoic deposits in the northern Upper Rhine Graben, Germany. zdgg 2021. doi:10.1127/zdgg/2021/0286.

- Frey M, Bär K, Stober I, Reinecker J, van der Vaart, Sass I. Assessment of Deep Geothermal Research and Development in the Upper Rhine Graben. Geothermal Energy, in review, 2022.

- Bossennec C, Seib L, Frey M, van der Vaart, Sass I. Structural Architecture and Permeability Patterns of Crystalline Reservoir Rocks in the Northern Upper Rhine Graben: Insights from Surface Analogues of the Odenwald. Energies. 2022;15:1310. doi:10.3390/en15041310.

- Agemar T, Schellschmidt R, Schulz R. Subsurface Temperature Distribution of Germany. Geothermics. 2012;44:65–77. doi:10.1016/j.geothermics.2012.07.002.

- Kock N, Kaltschmitt M. Geothermisch erschließbare Niedertemperaturwärmesenken in Deutschland – Identifikation und Quantifizierung. Z Energiewirtsch. 2012;36(3):191–203. doi:10.1007/s12398-012-0079-z.

- Bär K, Schäffer R, Weinert S, Sass I. Verbundprojekt „Hessen 3D 2.0“ 3D-Modell der geothermischen Tiefenpotenziale von Hessen - Petrothermale Potenziale und Mitteltiefe Potenziale zur Wärmenutzung und Wärmespeicherung (Teilvorhaben A). Schlussbericht zum BMWi-geför-derten Verbundprojekt „Hessen 3D 2.0“ (FKZ 0325944A), 194 S., 60 Abb., 25 Tab., 2021.